Artista e architetto insieme, Nanda Vigo ha trovato nella sperimentazione luminosa l’elemento unificante di spazio e tempo. Dai Cronotopi del 1962 fino alle opere più recenti, una grande retrospettiva milanese ne ripercorre l’eccezionale carriera.

Sono pochi gli autori che nella loro carriera hanno sperimentato l’interdisciplinarità, frequentando i territori linguistici affini ma non uguali dell’arte, dell’architettura, del design e della comunicazione. Tra i loro nomi spicca quello di Nanda Vigo che con Lucio Fontana, Alessandro Mendini, Bruno Munari, Gio Ponti ed Ettore Sottsass ha condiviso l’utopia di una progettualità capace di inglobare entro i propri orizzonti cosmici tutte le discipline sensibili. A lei il Palazzo Reale di Milano dedica fino al 29 settembre la mostra Nanda Vigo. Light Project che, con la collaborazione dell’Archivio Nanda Vigo e la curatela di Marco Meneguzzo, ricostruisce attraverso circa ottanta opere – tra progetti, sculture e installazioni – l’eccezionale percorso di ricerca di questa figura che dalla fine degli anni Cinquanta a oggi ha trovato nella luce l’elemento unificante di spazio e tempo.

Architetto di formazione, per breve tempo nel 1959 frequenta la comunità di Taliesin West di Frank Lloyd Wright e, di ritorno a Milano – dove nasce nel 1936 – diviene la compagna di Piero Manzoni in una burrascosa relazione dettata dal fatto che lui l’avrebbe preferita a fare la donna di casa anziché la sua diretta concorrente. Dopo la prematura scomparsa del geloso artista, nel febbraio 1963, aderisce al gruppo transnazionale Zero, di cui nel 1965 dispone una piccola mostra allestita nello studio milanese di Lucio Fontana. Risalgono a questi anni i Cronotopi, luminosi oggetti in vetro che di lì a poco si sarebbero trasformati in ambienti praticabili – alcuni dei quali realizzati in collaborazione con lo stesso Fontana – metafora dell’immaterialità spirituale dell’arte, ma affini anche all’estetica industriale e a quella sorta di brutalismo architettonico che viveva allora la sua stagione migliore.

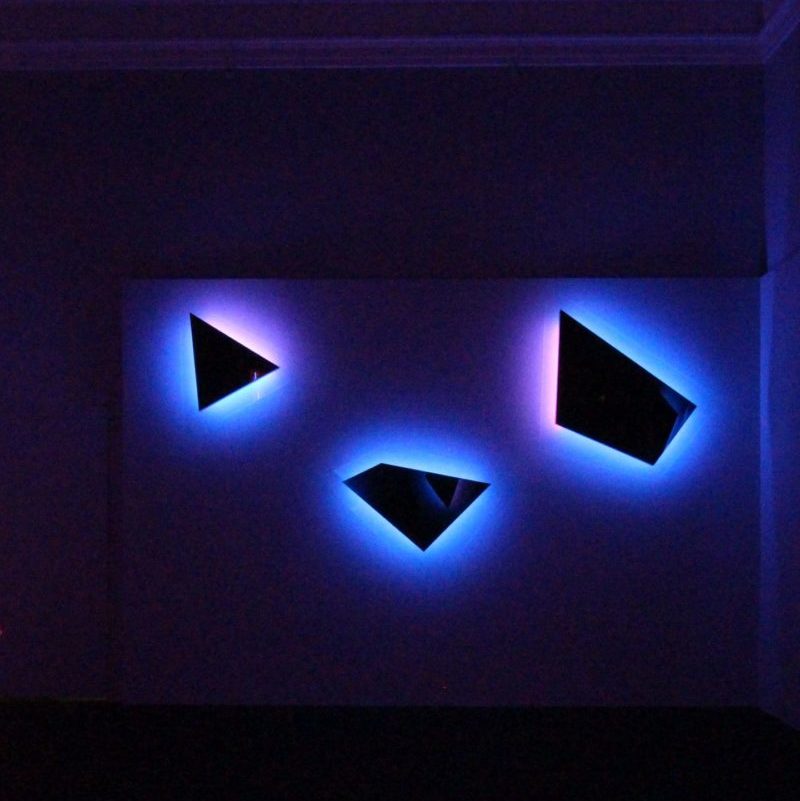

Degli anni Settanta sono invece quelli che il curatore Marco Meneguzzo definisce dei veri e propri “sistemi di frantumazione dello spazio”, trapezi o piramidi di specchio che rompono la continuità del paesaggio urbano, riflettendo incongrue porzioni di spazio. «È il momento di maggior adesione ai movimenti ideologici del tempo da parte di Vigo», racconta Meneguzzo, «mentre la sua personalità si libera sempre più attraverso performance ludiche, happening – viene in mente, ad esempio, Il matrimonio del 1972 – presentazioni e interventi in galleria che hanno ancora il sapore di Zero, ma come se fosse filtrato dalla controcultura hippy». Così si arriva agli anni Ottanta e, da qui, ai Novanta e oltre, acme di un processo creativo che, dopo l’esasperazione cromatica dei Light Trees, ripiega nei Light Progressions, nei Deep Spaces e negli Exoteric Gate, ovvero nel silenzio della luce assoluta e nella ricomposizione del mondo in una nuova unità pulsante.