Siamo davvero sicuri che il culto della propria immagine sia un’esclusiva dei Millennial? A Venezia e Milano due mostre rintracciano la presenza dell’autorappresentazione nella pratica di molti artisti contemporanei.

“The Me Me Me Generation” l’aveva definita nel 2013 il settimanale americano Time: nell’era di smartphone e webcam, una generazione, quella dei nati tra gli anni Ottanta e il nuovo millennio, intenta a mettere in scena se stessa, il proprio volto, una parte del corpo o ciò che sta mangiando, producendo così un numero imprecisato di autoscatti giornalieri. La pratica era già divenuta così diffusa e capillare che qualche mese dopo l’Oxford Living Dictionaries aveva pensato bene di attribuirle tutti i riconoscimenti accademici coniando il termine selfie, parola che sancisce lo statuto non solo lessicale, ma anche sociale e antropologico di questo nuovo modello di autorappresentazione.

Lontano dall’essere un’esclusiva dei Millennial, il culto della propria immagine appartiene però anche ad altre epoche e altre generazioni. Basti pensare a Rembrandt che dai 23 anni e per i successivi quaranta si dipinse più di un centinaio di volte, realizzando una galleria di autoritratti che non ha equivalenti nella storia della pittura. Tant’è che, quando nel 1999 la National Gallery di Londra li raccolse in un’unica esposizione, il pubblico non riuscì a nascondere il proprio smarrimento, non vedendo tra l’uno e l’altro alcuna reale variazione.

In tempi più recenti, a esprimere la necessità dell’autorappresentazione ci hanno pensato artisti come Rudolf Stingel, Gilbert & George, Alighiero Boetti, Urs Fischer, Robert Gober, Maurizio Cattelan, Cindy Sherman, LaToya Ruby Frazier, Paulo Nazareth, Adel Abdessemed, Lili Reynaud–Dewar, Marcel Bascoulard, Marcel Broodthaers, Damien Hirst, Giulio Paolini e tanti altri.

La loro produzione – che va dagli anni Settanta a oggi e che spazia dalla fotografia al video, dalla pittura alla scultura e all’installazione – è raccolta nella mostra Dancing with Myself, fino al 16 dicembre a Punta della Dogana. Curata da Martin Bethenod e Florian Ebner, l’esposizione accompagna il visitatore lungo quattro tematiche – Melancolia, Giochi d’Identità, Autobiografie Politiche e Materia Prima – che si sviluppano attraverso più di 140 opere, di cui 116 provenienti dalla Pinault Collection e le restanti dal Museum Folkwang di Essen.

Protagonista è quindi il corpo dell’artista che si mette in moto, che “danza”, per esprimere significati che possono essere erotici, ludici, ironici o di attivismo. Perché se è vero, come sottolineano i curatori, che ogni autoritratto è una rappresentazione di sé, non tutte le rappresentazioni di sé sono però autoritratti. A differenza di quest’ultimo infatti l’autorappresentazione è lo strumento con cui l’artista può affrontare tematiche politiche, questioni sociali, razziali, di identità, genere e sessualità.

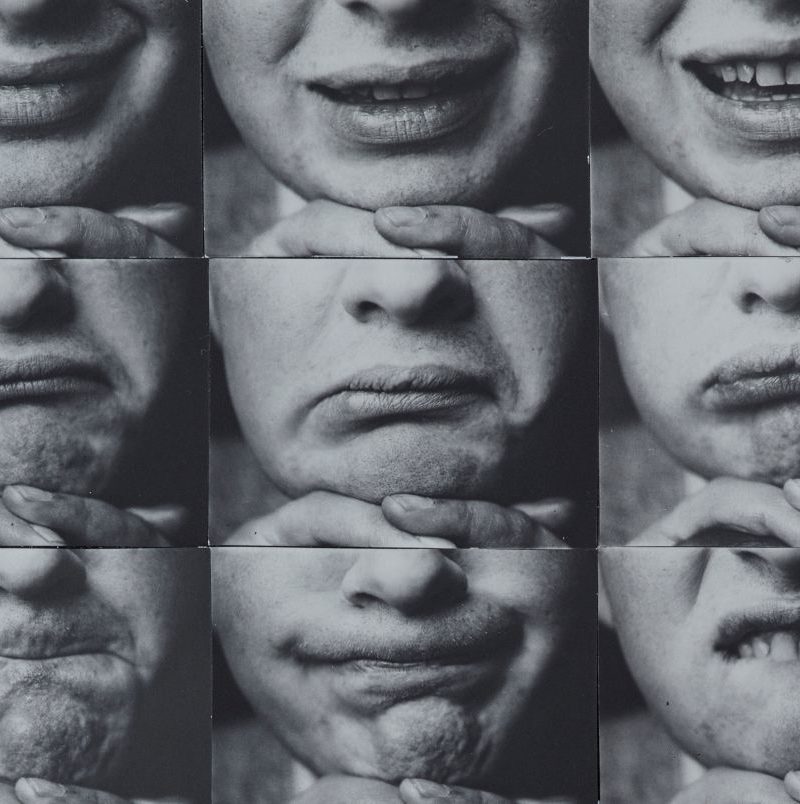

Questo piacere narrativo, la sfida che il soggetto lancia al corpo come strumento di espressione, ritorna nel lavoro di Brice Dellsperger, in mostra fino al 30 novembre negli spazi di Marsèlleria con una selezione di video della serie Body Double. Iniziata nel 1995, l’opera, che prende il nome dall’omonimo film di Brian De Palma, usa il cinema come materiale da manipolare, sovvertire e ricreare. Insieme al suo alter ego Jean–Luc Verna infatti, Dellsperger rimette in scena sequenze di film di culto (oltre a De Palma, Hitchcock, Kubrick, Lynch, van Sant e Zulawski), interpretandone tutti i ruoli, sia maschili che femminili, e mimandone i dialoghi con la sincronizzazione labiale. Curata da Selva Barni, l’esposizione intende così mettere in discussione non soltanto questioni di genere e sessualità, ma anche l’artificio del cinema e della rappresentazione tout court. Perché creando un cortocircuito tra il guardare, l’essere guardati e il guardarsi, Body Double ci interroga sui modi in cui, nell’era dei social network, rappresentiamo noi stessi e soprattutto facciamo dell’autoritratto la spina dorsale della costruzione dell’identità.